先月ご紹介した『長崎土産』のすぐ傍に『象のみつぎ』という題名の本がありましたので、今月はこの本を取り上げます。

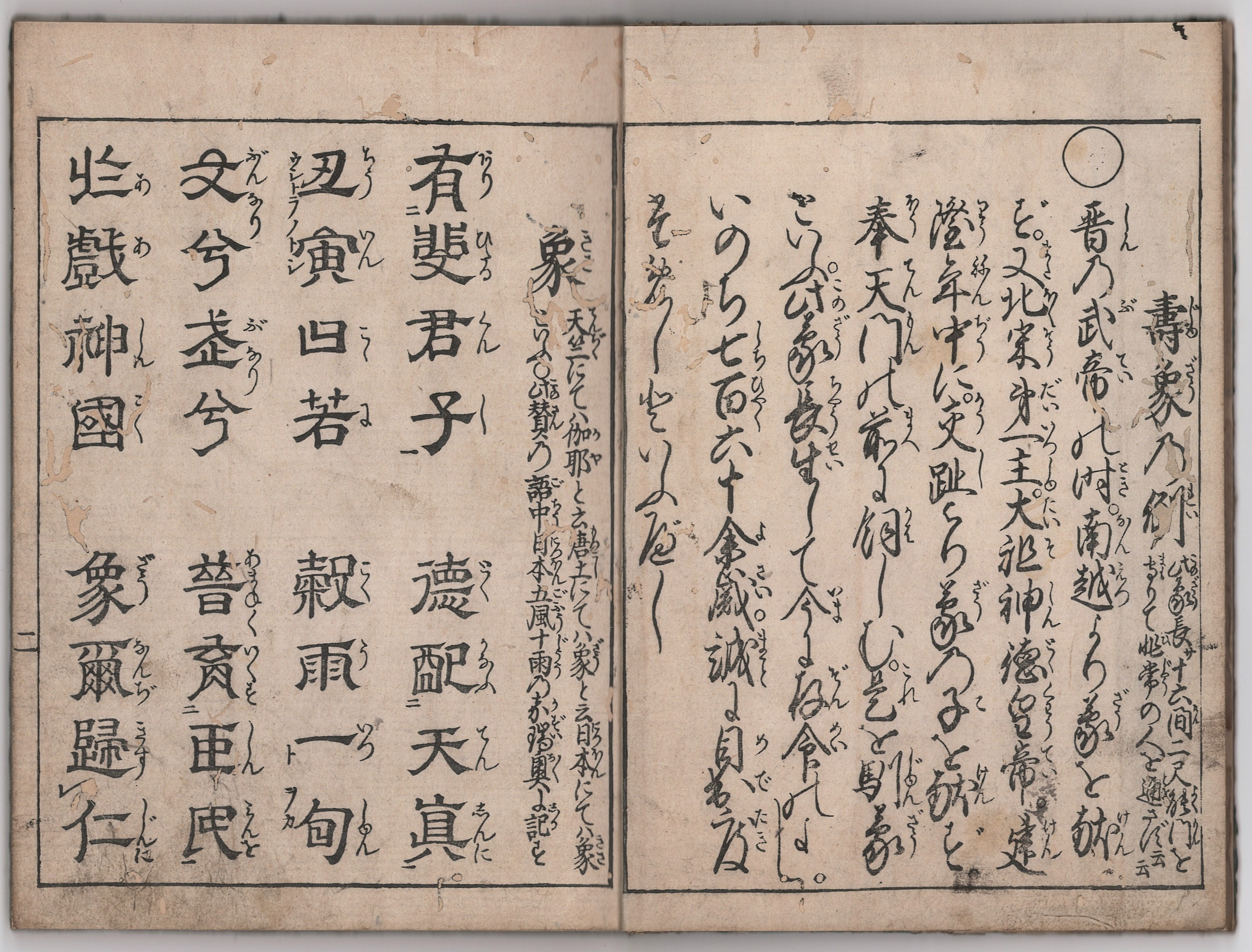

かなりの虫損があるものの、きれいに裏打ちで修繕されたこの本は、変体仮名の刊本です。いつも見ている医学書とは異なり、庶民向けの読み物であったことがわかります。漢字には振り仮名がふってありますが、変体仮名の読み方に慣れていない現代日本人には、あまり助けになってくれません。それでも、これは刊本ですから、筆写本ほどの崩し字ではないので、前後や漢字からいろいろ類推してだんだん読めてくるのではないでしょうか。

試しに、最初の話のところを読んでみましょう。

寿象の例 この象 長さ十六間二尺 よく門をまもりて非常の人を通さず うんぬん

〇晋の武帝の時、南越より象を献ず。また北宋第一主、太祖神徳皇帝 建隆年中に交趾より象の子を献ず。奉天門の前に飼わしむ。これを馴象(じゅんぞう)という。この象 長生して今に存命のよし。いのち七百六十余歳。誠にめでたきためしというべし。

いくら長生きの象でも760歳というのは信じられませんが、このような話が24収載されている本です。今でも海外からきた珍しい動物は人気を集めますが、江戸時代の人々も象に興味をもっていたからこそ、このような本を作れば売れる目算があったのでしょう。

図1 享保十四年刊『象のみつぎ』帙

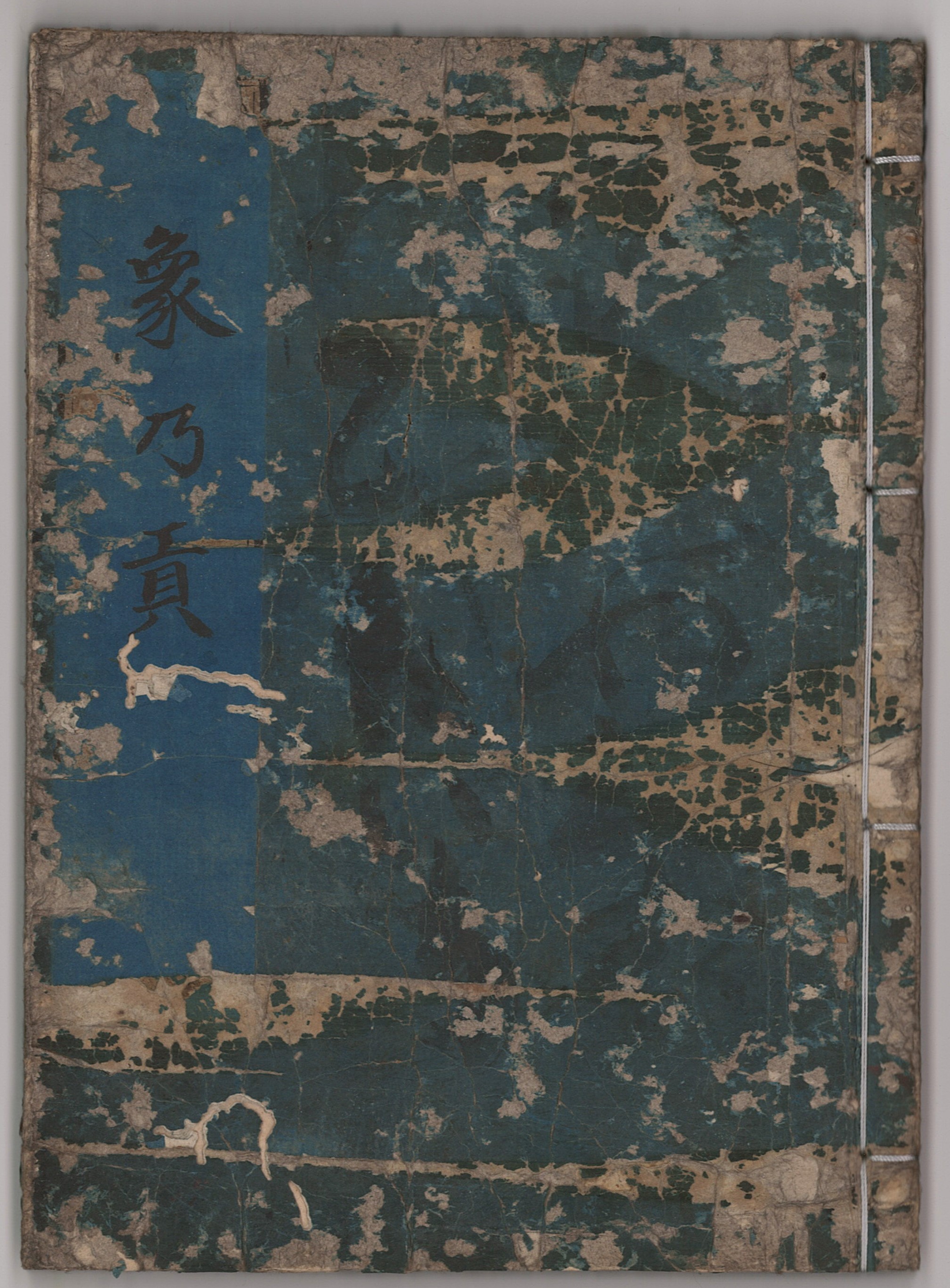

図2 同 表紙 『象乃貢』とある

図3 同本 「寿象の例」のページ

図4 同本「交趾象山」の図 交趾は今のベトナム北部の地域を指すが、 この地域に本当に象が生息していたのだろうか? 南の方から来た、ということを表して、「交趾」と言ったり、 あるいは「交趾」に寄ってから来た象というだけで、本当の生息地は さらに南の国であった可能性もありそうだ。

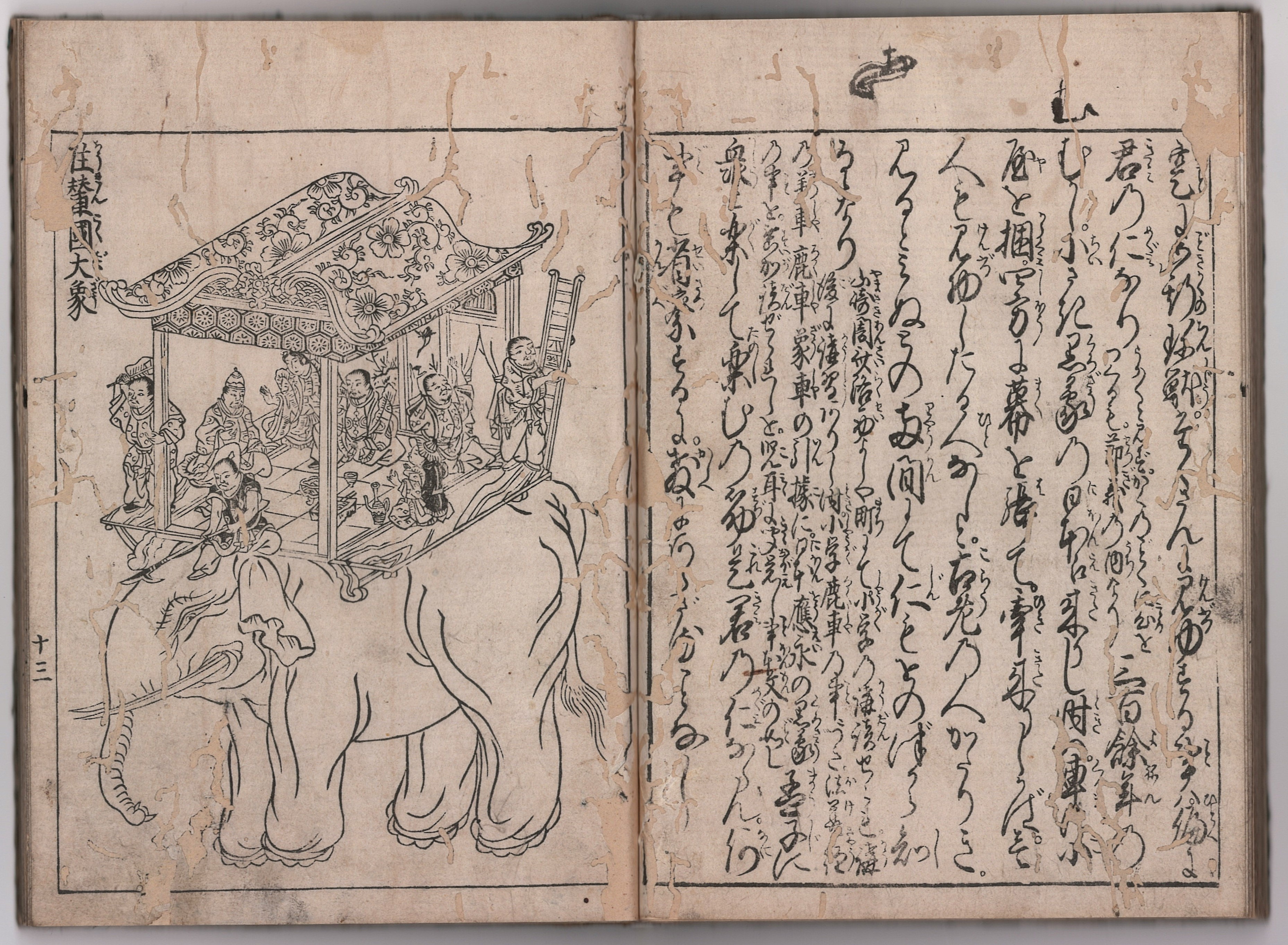

図5 「住〇(夫二つのしたに車)國」の象は背に家を載せて

大勢の人を運ぶ話が載っている。

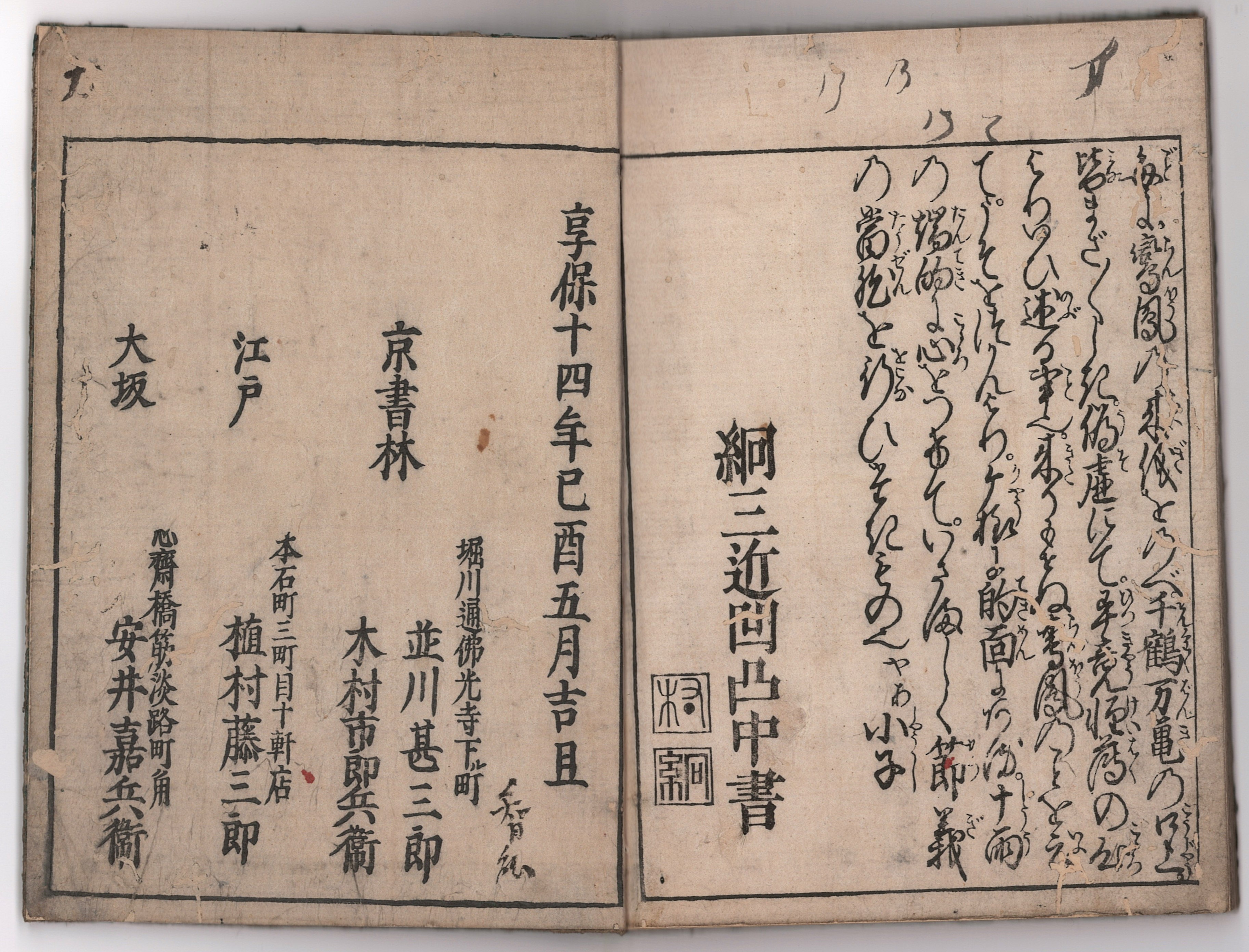

図6 同本の巻末。「絅三近凸凹中書」とふざけた著者名が記される。著者の中村三近子は大坂の寺子屋師匠で、寺子屋の子どもの手習い本などを書いた人物。この本の最初の「奉天門馴象図」に「三近自画」とあるように、挿絵も描いている。絅錦齋中村三近子、中村平五三近子、中村三近子などの名前で『一代書用筆林宝鑑』『女中庸』などの書名がウェブ上でみられた。和田充弘によれば中村三近子は寛文十一年(1671)生まれ、71歳という当時であれば長命の人物で、宝永五年から二年間は尾張藩に仕えたが、それ以外は生涯京都に住した人物である。著作物は多く、和田の調査によれば24点に及ぶ。著作の分野も雑俳書、教訓、随筆、絵本、往来物、節用集、女子用往来にまで及ぶ博識な人物であったという。

参考資料: 奈良教育大学学術リポジトリ

吉海直人氏寄贈 江戸時代往来物の目録と解説 https://nara-edu.repo.nii.ac.jp/records/11779