図2 表紙裏には藤浪先生の昭和17年の書付けがあります。

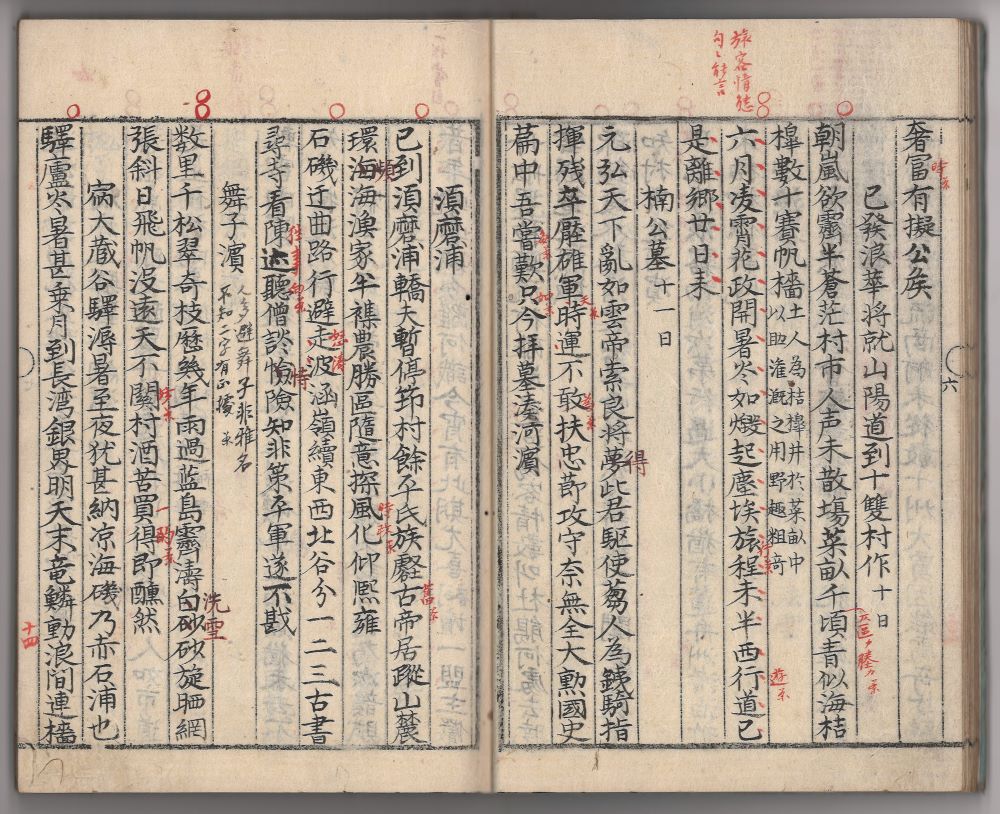

図3 長崎までの道中、須磨の浦、舞子浜の辺り。

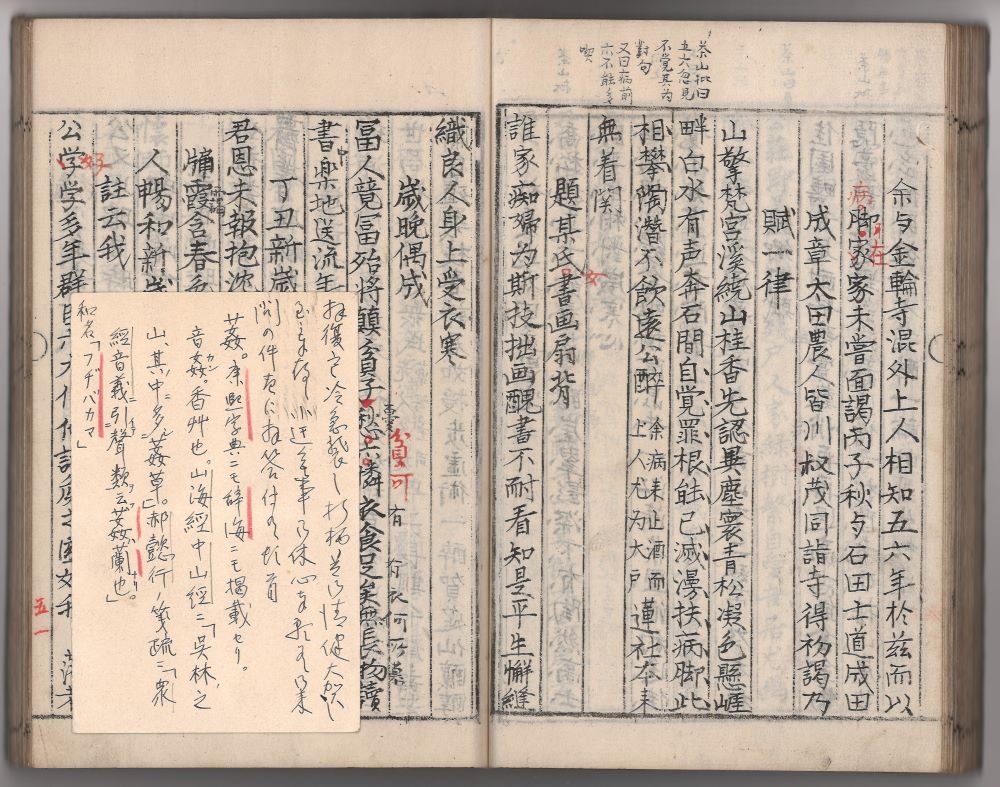

図4 このページに葉書が挟んでありました。

2024.08.28

『葌斎詩集』 伊澤蘭軒

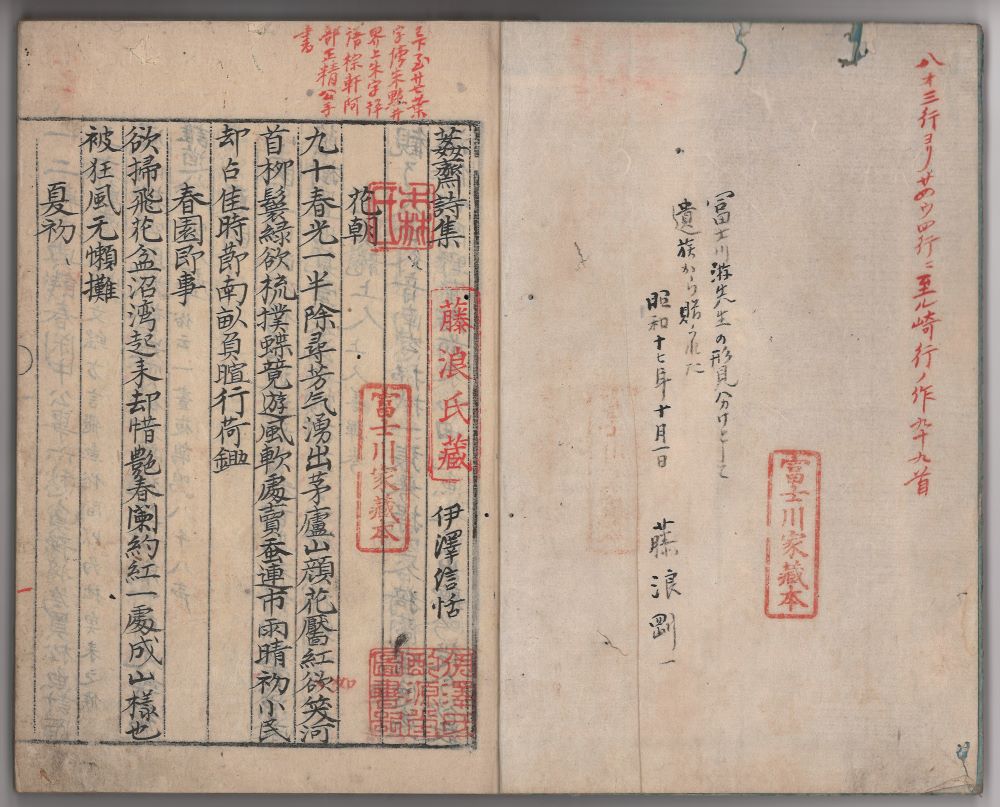

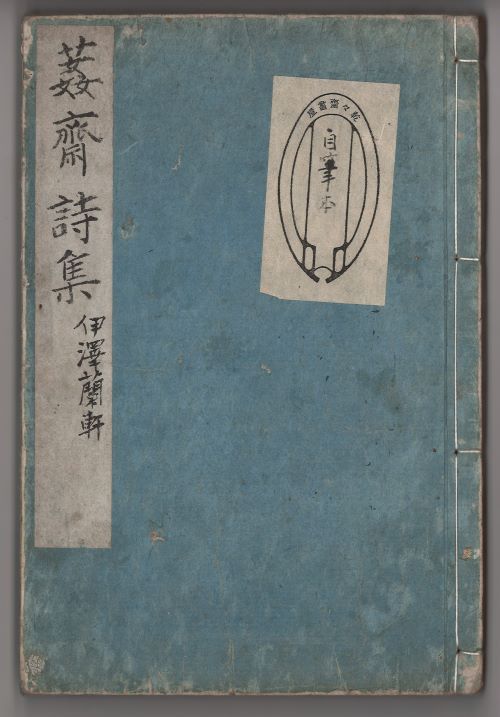

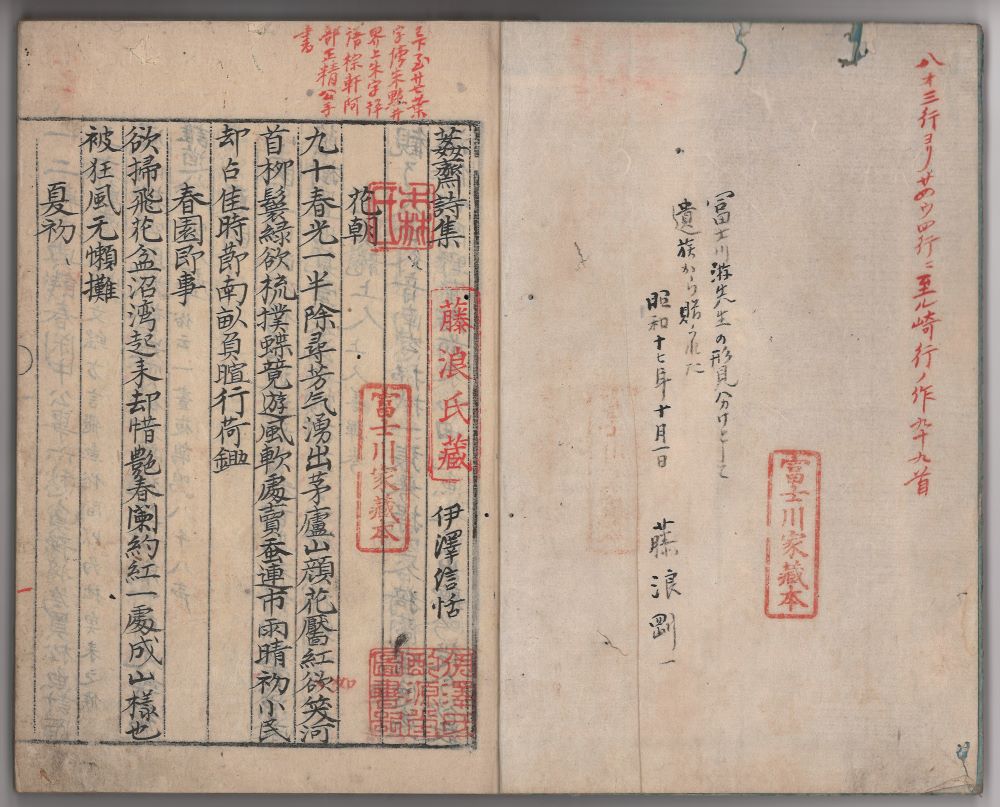

今回は伊澤蘭軒の詩集をご紹介します。本の表紙には「乾々斎書屋」の黒いマークに手書きで「自筆本」とあり、題箋には「葌斎詩集」、別の手書きで「伊澤蘭軒」と書かれています。表紙をめくった最初の見開きには、「富士川家蔵本」「藤浪氏蔵」「森氏」「伊澤氏酌源堂図書部」の蔵書印が押され、表紙裏には、「富士川游先生の形見分けとして遺族から贈られた 昭和十七年十月一日 藤浪剛一」とあります。

昔の文人たちはことにつけ、漢詩を作って日記の代わりにしたり、友人らと楽しんだりしていましたが、この詩集も季節の移ろいや旅の記録など、多くの題が詰め込まれています。中には絵画をみた興趣を書き留めたものもあったり、人に会ったことを優雅に表現したりしています。

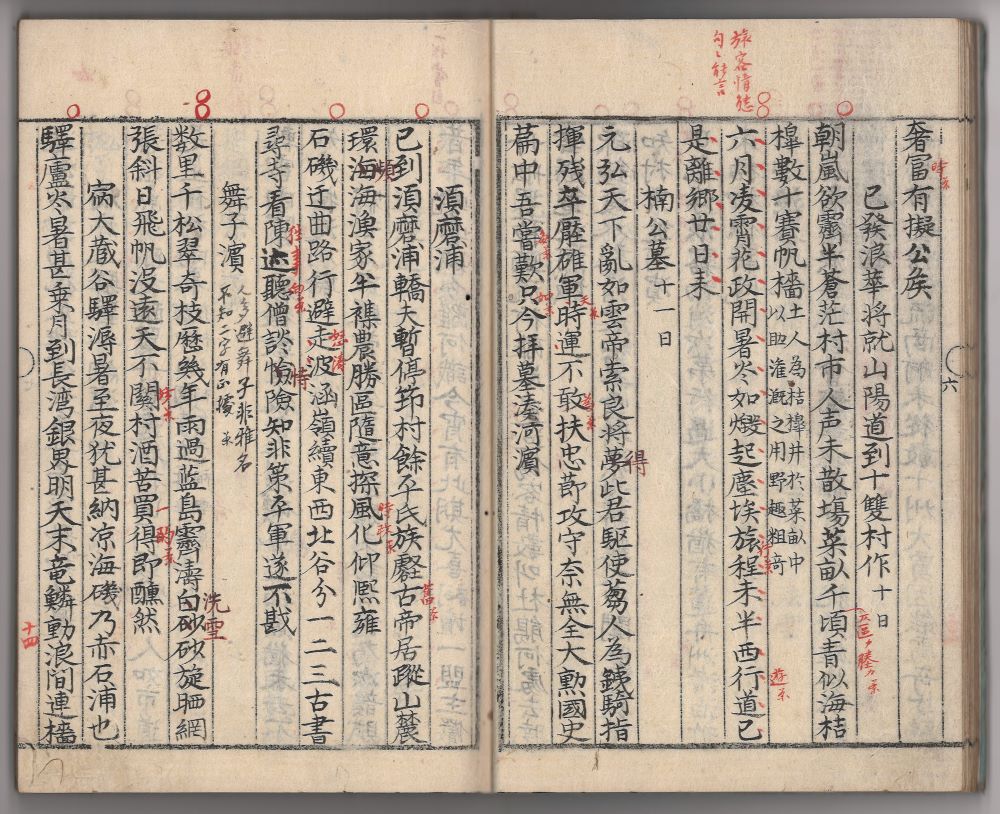

八丁めからは、文化三年五月十九日、板橋を出発して、長崎へ行くという長い紀行になっており、熊谷、高崎、碓氷峠、浅間山、諏訪湖、塩尻、野尻、関原、不破の関、京、清水寺、浪華、楠公墓、須磨の浦、舞子浜、尾道、厳島、大宰府、嬉野、大村と地名が続きます。最後、長崎、港営、清商館、蘭商館で旅は終わりますが、さらに長崎に着いてからも長崎で出会った人や、長崎の四季を月ごとに詠じています。

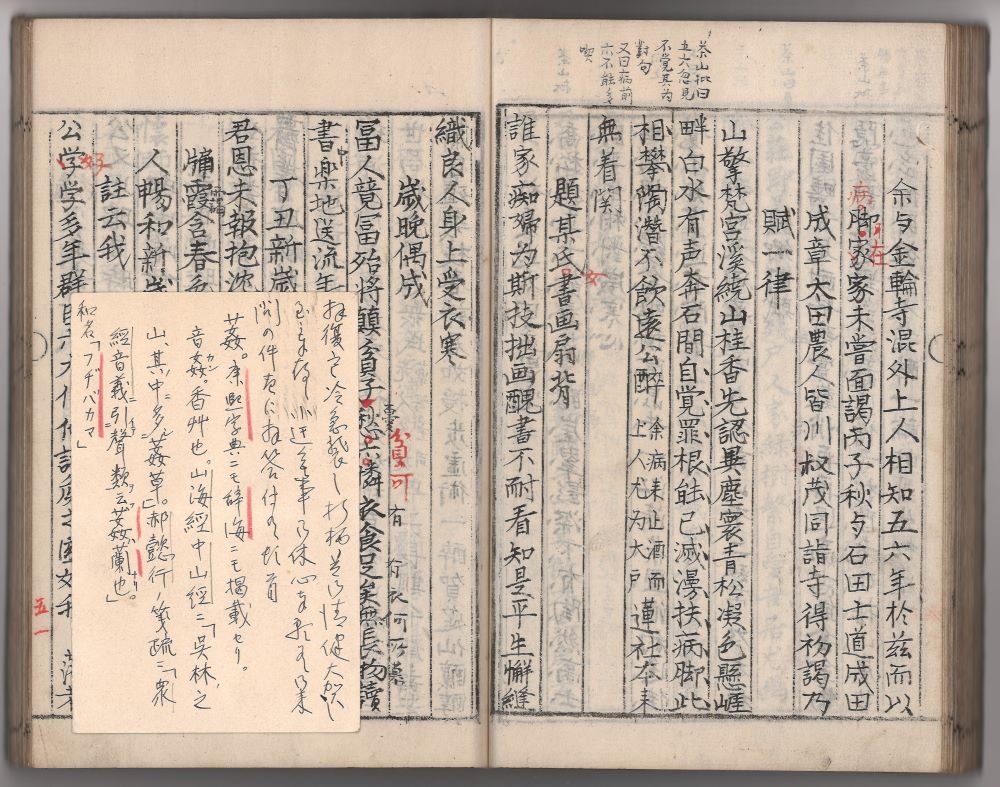

この本には一枚の葉書が挟まれていました。葉書の表の下部には鉛筆書きで「29.11.12 武島先生より」とあって、宛名の先生からいただいた葉書かと思われます。葉書の内容は葌斎の「葌」の文字について書かれていて、抜粋すると「音葌。カン 香草なり。山海経 中山経に 呉林之山 其の中に葌草多し。 郝懿行の箋疏に 衆経音義に聲類を引いて云う。葌は蘭なり。」 和名 「フヂバカマ」と、葌斎の名が昔の中国では蘭と呼ばれたフジバカマから採られていることが語られています。フジバカマはとても佳い香りのする草です。

私のようにあまり読みこなせない者でも、何か当時の文人のゆったりとした時間を感じられる詩集です。また、詳しい方には頭書の朱書や、蘭軒本人のものかわかりませんが、詩のところどころを直している部分も気になるところかと思われます。

図1 『葌斎詩集』表紙

図2 表紙裏には藤浪先生の昭和17年の書付けがあります。

図3 長崎までの道中、須磨の浦、舞子浜の辺り。

図4 このページに葉書が挟んでありました。